発表のポイント

- 宇宙を飛び交う極めて高いエネルギーを持つ陽子や電子、ニュートリノ (注1) といった粒子の起源は未だ解明されていない。

- 宇宙に存在する「爆発的天体」がこうした高エネルギー粒子の供給源であるという仮説はこれまで十分に検証されてこなかった。

- IceCube 観測実験 (注2) で検出されたニュートリノ「多重事象 (注3) 」に対して、初めて可視光で同時刻・同方向の天文観測データを解析し、高エネルギー粒子の供給源となり得る爆発的天体の特徴に強い制限を与えられることを示した。

- 高エネルギー宇宙のエネルギー供給源の解明につながる研究成果。

研究の概要

宇宙を飛び交う極めて高エネルギーの陽子や電子、ニュートリノといった粒子の起源は天文学・宇宙物理学の長年の未解決問題です。こうした高エネルギー粒子の供給源として、超新星爆発 (注4) や超巨大ブラックホールによる潮汐破壊現象 (注5) などの「爆発的天体」が有力視されています。しかし、爆発的天体がエネルギー供給源であるという仮説はこれまで十分に検証されていませんでした。

東北大学 大学院理学研究科 敏蔭 星治 大学院生を中心とし、千葉工業大学 天文学研究センター 諸隈智貴 主席研究員らを含む研究グループは、IceCube 実験により検出されたニュートリノ多重事象に対して、初めて同時刻・同方向の可視光広視野観測データを詳細に解析することで、ニュートリノ多重事象の起源天体を探査しました。

その結果、ニュートリノ多重事象の到来時刻・方向には超新星爆発や潮汐破壊現象などの候補天体が存在しなかったことが明らかになり、ニュートリノ多重事象の起源となり得る爆発的天体の明るさや時間スケールにこれまでの観測よりも強い制限を与えられることを示しました。

本研究成果は、2025年10月23日付で「The Astrophysical Journal」に掲載されました。

詳細な説明

[研究の背景]

宇宙には陽子や電子、ニュートリノなどの様々な粒子が飛び交っており、その中には、極めて高いエネルギーを持つものが存在することが知られています。しかし、こうした高エネルギー粒子のエネルギー供給源となる天体は未だ明らかになっていません。

こうした高エネルギー粒子の中で、ニュートリノは宇宙空間の磁場に曲げられたりすることなく我々の元に届きます。そのため、宇宙からやってくる高エネルギーニュートリノの到来時刻・方向の情報は、高エネルギー粒子の起源を探る鍵となります。実際に、IceCube実験で高エネルギーニュートリノが観測されており、その到来方向を天文学の望遠鏡で追観測する「マルチメッセンジャー観測 (注6)」によって、高エネルギー粒子の供給源を見つけ出すことができると期待されています。しかし、これまでの観測で具体的に同定された天体は、ブレーザーと呼ばれる天体 (TXS 0506+056) と、セイファート銀河と呼ばれる天体 (NGC 1068) の2例のみであり、高エネルギー宇宙の主要なエネルギー供給源となる天体はいまだ特定されていません。

星の爆発現象である超新星爆発や超巨大ブラックホールによる潮汐破壊現象などの爆発的天体は、高エネルギー宇宙のエネルギー供給源として有力視されてきました。このような爆発的天体は可視光でとても明るく輝くため、ニュートリノと可視光の「マルチメッセンジャー観測」が仮説検証の有力な手段となります。しかし、(1) IceCube実験で観測されるニュートリノは非常に遠方の宇宙から到来しており、遠くにある暗い天体を捉えられる高感度の大口径望遠鏡による追観測が必要になること、そして、(2) 大口径望遠鏡でそのような遠方の宇宙までを観測した場合、ニュートリノとは無関係な天体が多数検出されてしまうことから、爆発的天体がエネルギー供給源であるという仮説はこれまで十分に検証されてきませんでした。

[本研究]

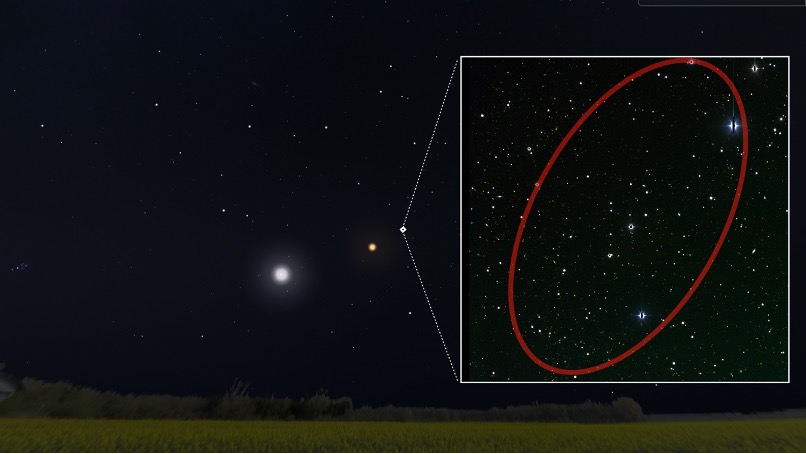

東北大学 大学院理学研究科の敏蔭星治 大学院生 (日本学術振興会 特別研究員) を中心とする東北大学、千葉大学、千葉工業大学の研究者からなる研究グループは2020年6月に同方向から3つのニュートリノが飛来した「多重事象」に対して可視光のデータを用いた起源天体の探査を初めて行いました (図1)。IceCube 実験の感度を考慮すると、多重事象として検出される天体はニュートリノで「明るく」、比較的近距離に存在するものに限られるため、小口径の望遠鏡でも起源天体の探査が可能となります。同時に、比較的近距離の宇宙を対象にするため、多重事象の到来方向で観測される無関係な天体の数を大幅に減らすことができます。これにより、ニュートリノと可視光による「マルチメッセンジャー観測」における上記2つの障壁を乗り越えることができました。

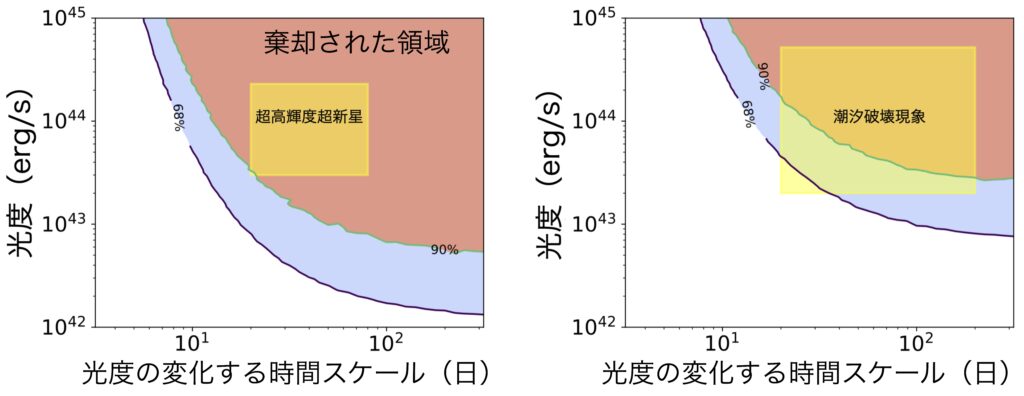

多重事象の同時刻・同方向における、Zwicky Transient Facility (注7) により取得された過去の可視光データを詳細に解析した結果、超新星爆発や潮汐破壊現象などの爆発的天体が存在していなかったことが明らかになりました。このことから、高エネルギー粒子の供給源となり得る爆発的天体の明るさや、明るさが変化する時間スケールの評価を行いました。その結果、候補天体とされてきた超新星爆発や潮汐破壊現象に対して、これまで行われてきた多数の追観測よりも強い制限を与えることができました (図2)。

図1: IceCube実験により決定された高エネルギーニュートリノの到来方向を肉眼で見える夜空 (視野角100度、Stellariumにより作成) に重ねて表示したもの。右は可視光望遠鏡により撮影された到来方向の拡大画像であり、赤色の楕円はIceCube実験により決定された到来方向の1σ誤差領域を示す。(画像提供: Zwicky Transient Facility)。

[今後の展開]

今回の結果は、爆発的天体が高エネルギー宇宙のエネルギー供給源となり得るかを検証する上で、ニュートリノ多重事象と可視光観測を組み合わせたマルチメッセンジャー観測が強力な手法となることを示す初めての結果となりました。今後はニュートリノ多重事象が検出された際、即時に全世界へ報告される予定です。本研究で確立した手法を活かし、IceCube実験で検出された多重事象を可視光で即時に追観測することで、高エネルギー宇宙のエネルギー供給源の理解が大きく進むことが期待されます。

図2: 今回のマルチメッセンジャー観測に基づく、高エネルギー粒子の供給源となり得る爆発的天体の明るさと明るさが変化する時間スケールへの制限。色がついている領域が除外された領域。左図が超高輝度超新星と呼ばれる明るい超新星の結果、右図が潮汐破壊現象の結果を示している。黄色の枠で囲まれた領域がそれぞれの天体の典型的な明るさ・明るさが変化する時間スケールを表している。

[謝辞]

本研究は日本学術振興会科学研究費助成事業 (23H04891, 23H04892, 23H04894, 23H04899, 25KJ0556)と、東北大学宇宙創成物理学国際共同大学院の支援を受けて行われました。

[用語説明]

注1. ニュートリノ: これ以上小さく分けることができないと考えられている素粒子の一つ。電子の100万分の1以下の重さしかもたないとても軽い粒子で、電気を帯びていない。そのため他の物質とほとんど反応せず、観測が非常に難しい粒子。電子型、ミュー型、タウ型と呼ばれる3種類が存在するとわかっている。

注2. IceCube 観測実験: 2011年より南極点で行われているニュートリノ観測実験。南極点直下の氷中1,500mから2,500mの深さに5,160個の直径約33cmの球状をした光検出器を埋め込んで宇宙から飛来する高エネルギーニュートリノを検出する国際共同プロジェクト。

注3. 多重事象: ある時間幅(最大30日間)、同じ方向から2つ以上のニュートリノが検出される事象。ダブレット信号(2つの検出)、トリプレット信号(3つの検出)などの総称。IceCube実験からの発表(2025年4月、千葉大学)を参照。

注4. 超新星爆発: 大質量の星がその一生の終わりに起こす大規模な爆発現象。爆発時に大量のエネルギーと物質が放出される。

注5. 潮汐破壊現象: 超巨大ブラックホールが近くの星を強力な重力で引き裂く現象。これにより、星の物質がブラックホールに降着し、明るい放射が観測される。

注6. マルチメッセンジャー観測: ニュートリノ、電磁波(可視光、X線、ガンマ線など)、重力波を組み合わせて天体現象を解析する観測手法。

注7. Zwicky Transient Facility: 2018年より米国・カリフォルニア州パロマー山で運用されている時間領域天文学のための可視光広視野サーベイ観測プロジェクト。観測可能な夜空の大部分を2-3日ごとに観測することで、超新星爆発や潮汐破壊現象などの現象を多数検出している。

論文の詳細

- 論文名: “The First Search for Optical Transient as a Counterpart of a Month-timescale IceCube Neutrino Multiplet Event”

- 著者: Seiji Toshikage, Shigeo S. Kimura, Nobuhiro Shimizu, Masaomi Tanaka, Shigeru Yoshida, Wataru Iwakiri, Tomoki Morokuma

- 掲載誌: The Astrophysical Journal

- DOI: 10.3847/1538-4357/adfedf